天地の大観至楽 ― 2007-06-22 00:11:32

.

志賀重昴の「日本風景論」を最後までめぐると、巻末に短文があり、

瀟洒自在、淡泊功名の感じがよく出て、以下に写します。

筑波山南、一犁の雨後、

春はあまねし東西南北の村、紅霞二十里、

元荒川の一水西北より来り、

沖積平原の間を曲折し、

水あるいは絶えあるいは流れ、

沙鴎その最も暖き処に翔泳し、

漁人艇を蘆芽三寸の辺に停めて四ッ手網を曳く、

獲る所は何ぞ、フナ、タナコ、モノコ、はへ。

両岸の楊柳、淡くして煙の如し、

桃花その間より映発し、

真個に一幅の錦繡画図。

花外の茅屋数椽、

就きて麦飯、筍蕨を烹さしむべし、

一碗の渋茶を啜るもまた佳。

嗚呼何にが故ぞ名奔利走の間に周旋する、

栄々役々、以て人生を了らんとするか、

この天地の大観至楽を如何せんとする。

(写真はかつて伊豆で撮ったもので、本文とは関係ありません)

志賀重昴の「日本風景論」を最後までめぐると、巻末に短文があり、

瀟洒自在、淡泊功名の感じがよく出て、以下に写します。

筑波山南、一犁の雨後、

春はあまねし東西南北の村、紅霞二十里、

元荒川の一水西北より来り、

沖積平原の間を曲折し、

水あるいは絶えあるいは流れ、

沙鴎その最も暖き処に翔泳し、

漁人艇を蘆芽三寸の辺に停めて四ッ手網を曳く、

獲る所は何ぞ、フナ、タナコ、モノコ、はへ。

両岸の楊柳、淡くして煙の如し、

桃花その間より映発し、

真個に一幅の錦繡画図。

花外の茅屋数椽、

就きて麦飯、筍蕨を烹さしむべし、

一碗の渋茶を啜るもまた佳。

嗚呼何にが故ぞ名奔利走の間に周旋する、

栄々役々、以て人生を了らんとするか、

この天地の大観至楽を如何せんとする。

(写真はかつて伊豆で撮ったもので、本文とは関係ありません)

【現代の通人】 その2、内田百閒 ― 2007-06-23 00:42:36

.

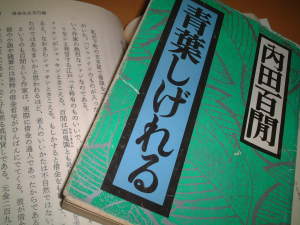

内田百閒は夏目漱石の門下生の小説家ですが、その随筆がおもしろいです。

時々こっちに行ったり、あっちに行ったり、なんだか危なっかしい乗りですが、そこは(たぶん)作者一流の計算であって、最後はちょんと前後呼応、意味深長に結んでくれることが多いです。

借金先生とも呼ばれ、その作品に借金にまつわる話が多いです。

氏は友人や銀行から借金するわけでなく、相手は泣く子も黙る高利貸しです。

旧制中等学校在学当時に父の死により、実家の造り酒屋が没落したのがたぶん最初ですが、それだけではなく、東大卒業後に士官学校等の教官を務め、当時としては結構な高給取りになったにもかかわらず、またもや高利貸しに手を出していました。

元金二百九十七円が、つもりにつもって二千四百七十円、どうにも返せなくなっていたようです。

当人がそれほど苦にする様子もなく、差押を受けても、飄々として、借金そのものを楽しんでいた風さえあります。

高利貸しを取り締まる話が出ると、反対しました。

「彼らが自粛すると借りる側がこまる。高利貸しに頼らねばならない弱者を救済するというなら、その弱者を牢屋に入れればよい。金の調達ができず首をくくるのだけは助けられるだとう。」と、へそながりを言いました。

鉄道が好きで、鉄道紀行「阿房列車」のシリーズが有名です。

時には、目的地に着いた途端にトンボ帰りすることもあり、ひたすら大好きな汽車に乗るためだけの旅行を実行していました。

お酒も大好物で、「阿房列車」の行き帰りも、ずっと酒を飲んでいたようです。

郷里・岡山で中学生の頃から琴を学び、昭和12年には、同好を集めて「桑原会」を発足しました。

「青葉しげれる」はその音楽エッセイです。

「一体に道楽は本業よりもきびしいものであって、本業は怠ける事が出来るけれど、道楽にはその道がない。」とうそぶき、夏には裸で琴に向かい、道楽に励んだそうです。

内田百閒は夏目漱石の門下生の小説家ですが、その随筆がおもしろいです。

時々こっちに行ったり、あっちに行ったり、なんだか危なっかしい乗りですが、そこは(たぶん)作者一流の計算であって、最後はちょんと前後呼応、意味深長に結んでくれることが多いです。

借金先生とも呼ばれ、その作品に借金にまつわる話が多いです。

氏は友人や銀行から借金するわけでなく、相手は泣く子も黙る高利貸しです。

旧制中等学校在学当時に父の死により、実家の造り酒屋が没落したのがたぶん最初ですが、それだけではなく、東大卒業後に士官学校等の教官を務め、当時としては結構な高給取りになったにもかかわらず、またもや高利貸しに手を出していました。

元金二百九十七円が、つもりにつもって二千四百七十円、どうにも返せなくなっていたようです。

当人がそれほど苦にする様子もなく、差押を受けても、飄々として、借金そのものを楽しんでいた風さえあります。

高利貸しを取り締まる話が出ると、反対しました。

「彼らが自粛すると借りる側がこまる。高利貸しに頼らねばならない弱者を救済するというなら、その弱者を牢屋に入れればよい。金の調達ができず首をくくるのだけは助けられるだとう。」と、へそながりを言いました。

鉄道が好きで、鉄道紀行「阿房列車」のシリーズが有名です。

時には、目的地に着いた途端にトンボ帰りすることもあり、ひたすら大好きな汽車に乗るためだけの旅行を実行していました。

お酒も大好物で、「阿房列車」の行き帰りも、ずっと酒を飲んでいたようです。

郷里・岡山で中学生の頃から琴を学び、昭和12年には、同好を集めて「桑原会」を発足しました。

「青葉しげれる」はその音楽エッセイです。

「一体に道楽は本業よりもきびしいものであって、本業は怠ける事が出来るけれど、道楽にはその道がない。」とうそぶき、夏には裸で琴に向かい、道楽に励んだそうです。

【レース予想】2007宝塚記念 ― 2007-06-24 00:02:05

今週は夏のドリームレース、宝塚記念です。

年によって出走メンバーのレベルが千差万別なレースで、

去年のディープインパクトやビワハヤヒデの年など、一点豪華主義になるケースもあれば、メジロパーマーやマヤノトップガンの年など、春シーズンに活躍した馬たちの故障や回避で、寂しい状態になってしまうケースもあります。

タマモクロスとニッポーテイオーの年のように、春の天皇賞馬と安田記念馬が激突するのを楽しむ、というのは本来ほぼ最良なケースですが、今年はそれ以上に百花繚乱です。

いや、参戦してきたこの春の天皇賞馬メイショウサムソン、安田記念の勝ち馬たダイワメジャー、いずれもすでにG1を何勝もするようなチャンピオンホースで、調子を崩したという話もなく、人気を分け合うのが本来当然なんですが、2頭を抑えて前売りで単勝1番人気に支持された3歳馬がいました。

いうまでもなく、牝馬として64年ぶりのダービー馬となったウオッカであり、ダービー馬の参戦は、ネオユニバースに次ぐ2頭目です。

さらに今年の春、ドバイで、シンガポールで、国際G1を勝って名を挙げたアドマイヤムーンとシャドウゲイトも出走してきます。

待って、去年の有馬記念でダイワメジャーとメイショウサムソンに先着し、無敵のディープインパクトに次ぐ2着に入ったのはポップロックではないですかと、人が言います。

されなら、去年の牝馬チャンピオン・カワカミプリンセスだって、つい半年前は最強馬候補であって、巻き返しがあって不思議ありません。

なんとダービー馬だけでなく、ダービー2着の牡馬代表アサクサキングスも出てきます。

去年はディープインパクトで、だれもが仕方ないと見る大本命がいました。

今年は、特に穴狙いでなくても、見るポイントによって、印が全然変わってきそうです。

さて、どの馬が一番強いか、比較が難しいなのは重々承知のうえ、国際クラシフィケーションで言えば、日本馬のなかで最も高いポイントを取っているのは、おそらなくアドマイヤムーンで間違いないでしょう。

去年の後半から成長しており、直前の調教でも大変調子の良いところを見せているので、一応の本命に据えておきます。

メイショウサムソンは速い脚で勝つイメージがやや薄いですが、勝負根性は抜群で、距離もこれぐらいが最適かと思えます。

錚々たる出走馬のなかでも、ウオッカは、ことスケールの大きさに関しては、古馬のチャンピオンたちをも凌駕しそうです。言われているように、斤量は恵まれています。あえて心配点をあげるなら、ここ宝塚記念は本当に本来の目標だったか、命いちのダービーを走って調子落ちがないかです。

それと、古馬との初対戦では、よほどの名馬でもなぜか星を落としてしまう、というジンクスです。

ポップロックとダイワメイジャーは、もしかしていまの日本馬のなかで最も安定して、コンスタントに好走できる2頭かも知れません。

ここでもたぶん大崩はしないので、点数が増えてしまいますが、抑えておきます。

カワカミプリンセスは好きな馬で、休み明けのマイル戦だった前走より、2走目の適距離となる今回は、大幅な上昇も見込めます。

但し一方で、難しい牝馬は一度大敗すると、完全に持ち直すのはもうちょっと時間がかかるような気がします。狙いは次走、だと見ることにしました。

◎ アドマイヤムーン

○ メイショウサムソン

▲ ウオッカ

△ ポップロック

△ ダイワメジャー

年によって出走メンバーのレベルが千差万別なレースで、

去年のディープインパクトやビワハヤヒデの年など、一点豪華主義になるケースもあれば、メジロパーマーやマヤノトップガンの年など、春シーズンに活躍した馬たちの故障や回避で、寂しい状態になってしまうケースもあります。

タマモクロスとニッポーテイオーの年のように、春の天皇賞馬と安田記念馬が激突するのを楽しむ、というのは本来ほぼ最良なケースですが、今年はそれ以上に百花繚乱です。

いや、参戦してきたこの春の天皇賞馬メイショウサムソン、安田記念の勝ち馬たダイワメジャー、いずれもすでにG1を何勝もするようなチャンピオンホースで、調子を崩したという話もなく、人気を分け合うのが本来当然なんですが、2頭を抑えて前売りで単勝1番人気に支持された3歳馬がいました。

いうまでもなく、牝馬として64年ぶりのダービー馬となったウオッカであり、ダービー馬の参戦は、ネオユニバースに次ぐ2頭目です。

さらに今年の春、ドバイで、シンガポールで、国際G1を勝って名を挙げたアドマイヤムーンとシャドウゲイトも出走してきます。

待って、去年の有馬記念でダイワメジャーとメイショウサムソンに先着し、無敵のディープインパクトに次ぐ2着に入ったのはポップロックではないですかと、人が言います。

されなら、去年の牝馬チャンピオン・カワカミプリンセスだって、つい半年前は最強馬候補であって、巻き返しがあって不思議ありません。

なんとダービー馬だけでなく、ダービー2着の牡馬代表アサクサキングスも出てきます。

去年はディープインパクトで、だれもが仕方ないと見る大本命がいました。

今年は、特に穴狙いでなくても、見るポイントによって、印が全然変わってきそうです。

さて、どの馬が一番強いか、比較が難しいなのは重々承知のうえ、国際クラシフィケーションで言えば、日本馬のなかで最も高いポイントを取っているのは、おそらなくアドマイヤムーンで間違いないでしょう。

去年の後半から成長しており、直前の調教でも大変調子の良いところを見せているので、一応の本命に据えておきます。

メイショウサムソンは速い脚で勝つイメージがやや薄いですが、勝負根性は抜群で、距離もこれぐらいが最適かと思えます。

錚々たる出走馬のなかでも、ウオッカは、ことスケールの大きさに関しては、古馬のチャンピオンたちをも凌駕しそうです。言われているように、斤量は恵まれています。あえて心配点をあげるなら、ここ宝塚記念は本当に本来の目標だったか、命いちのダービーを走って調子落ちがないかです。

それと、古馬との初対戦では、よほどの名馬でもなぜか星を落としてしまう、というジンクスです。

ポップロックとダイワメイジャーは、もしかしていまの日本馬のなかで最も安定して、コンスタントに好走できる2頭かも知れません。

ここでもたぶん大崩はしないので、点数が増えてしまいますが、抑えておきます。

カワカミプリンセスは好きな馬で、休み明けのマイル戦だった前走より、2走目の適距離となる今回は、大幅な上昇も見込めます。

但し一方で、難しい牝馬は一度大敗すると、完全に持ち直すのはもうちょっと時間がかかるような気がします。狙いは次走、だと見ることにしました。

◎ アドマイヤムーン

○ メイショウサムソン

▲ ウオッカ

△ ポップロック

△ ダイワメジャー

【観戦記】K-1 WORLD GP 2007 IN AMSTERDAM ― 2007-06-25 23:37:33

フジ721(スカパー)にチャンネルを変えたのは、宝塚記念の中継が終わってからなので、すでに第3試合が始まっていました。

あとでわかってびっくりしたのが第1試合の結果、まさかルスラン・カラエフがメルヴィン・マヌーフに30秒でKO負けするとは思いませんでした。

さて、今回のアムステルダム大会で、K-1ヨーロッパGPのトーナメントが行われますが、やはりと言うか、例年通り、ヨーロッパ大会はレベルが高いです。

アジアGPは言うに及ばず、ラスベガスで行うアメリカGPと比べても、駒もそろっていて、レベルの高い激戦が広げられました。

例えば、第3試合のマゴメド・マゴメドフ vs マキシム・ネレドバ、解説の谷川氏はマゴメドフの積極性に不満をもらしていたが、見ているこちらとしてはあまりそうは感じず、

もしろ緊張感がみなぎるよい試合、だと思いました。

勝ち上がったマゴメドフを準決勝で下したのがビヨン・ブレギー、その強かったこと!2メートルを越える巨体に筋肉の鎧、見た目はもうほとんど魔神そのものです。

しかし、そのビヨン・ブレギーを持ってしてもこのヨーロッパGPで優勝することができませんでした。

3試合すべてKO勝ちし、完全優勝したポール・スロウィンスキー、去年もグランプリ・ファイナルに登場しましたが、今年は一段と強くなったようです。この調子だと、年末は東京ドームで大暴れしてもおかしくないですな。

ヨーロッパGPの試合に比べると、ほかのスーパーファイトはもうひとつでした。

ルスラン・カラエフが30秒でKO負けなら、野獣復活とうそぶいたたボブ・サップも、ほとんどギャグのように、ピーター・アーツのヒザ1発で悶絶し、わずか26秒で散ってしまいました。

日本人ヘビー級ホープの澤屋敷純一、いつもより積極的な試合運びで文句なしなKO勝ちを収めたのは、快事の1つですが、相手選手のレベルに、ちょっと疑問が残ります。

そんななか、メインイベントで盤石の強さを見せたのが、K-1スーパーヘビー級チャンピオンのセーム・シュルトです。

大きくて強くて、だけではなく、戦い方が相変わらずクレバーです。

連続KOで調子に乗ってきた挑戦者の強打につきあわず、身長を生かして上下に打ち分けて、KOこそならなかったが、完勝の防衛でした。

マイティ・モーはもうちょっと積極的に行けばとも思ったが、やはり巨神兵の牙城を崩すのは並大抵な作業ではないですね。

はたして、セーム・シュルトの時代はいつまでも続き、前人未踏の GPファイナル3連覇まで成し遂げてしまうのでしょうか?

僕としては、今日のスロウィンスキーとか、誰か強いシュルトを打ち破れる人が現れるのを楽しみにしたいです。

あとでわかってびっくりしたのが第1試合の結果、まさかルスラン・カラエフがメルヴィン・マヌーフに30秒でKO負けするとは思いませんでした。

さて、今回のアムステルダム大会で、K-1ヨーロッパGPのトーナメントが行われますが、やはりと言うか、例年通り、ヨーロッパ大会はレベルが高いです。

アジアGPは言うに及ばず、ラスベガスで行うアメリカGPと比べても、駒もそろっていて、レベルの高い激戦が広げられました。

例えば、第3試合のマゴメド・マゴメドフ vs マキシム・ネレドバ、解説の谷川氏はマゴメドフの積極性に不満をもらしていたが、見ているこちらとしてはあまりそうは感じず、

もしろ緊張感がみなぎるよい試合、だと思いました。

勝ち上がったマゴメドフを準決勝で下したのがビヨン・ブレギー、その強かったこと!2メートルを越える巨体に筋肉の鎧、見た目はもうほとんど魔神そのものです。

しかし、そのビヨン・ブレギーを持ってしてもこのヨーロッパGPで優勝することができませんでした。

3試合すべてKO勝ちし、完全優勝したポール・スロウィンスキー、去年もグランプリ・ファイナルに登場しましたが、今年は一段と強くなったようです。この調子だと、年末は東京ドームで大暴れしてもおかしくないですな。

ヨーロッパGPの試合に比べると、ほかのスーパーファイトはもうひとつでした。

ルスラン・カラエフが30秒でKO負けなら、野獣復活とうそぶいたたボブ・サップも、ほとんどギャグのように、ピーター・アーツのヒザ1発で悶絶し、わずか26秒で散ってしまいました。

日本人ヘビー級ホープの澤屋敷純一、いつもより積極的な試合運びで文句なしなKO勝ちを収めたのは、快事の1つですが、相手選手のレベルに、ちょっと疑問が残ります。

そんななか、メインイベントで盤石の強さを見せたのが、K-1スーパーヘビー級チャンピオンのセーム・シュルトです。

大きくて強くて、だけではなく、戦い方が相変わらずクレバーです。

連続KOで調子に乗ってきた挑戦者の強打につきあわず、身長を生かして上下に打ち分けて、KOこそならなかったが、完勝の防衛でした。

マイティ・モーはもうちょっと積極的に行けばとも思ったが、やはり巨神兵の牙城を崩すのは並大抵な作業ではないですね。

はたして、セーム・シュルトの時代はいつまでも続き、前人未踏の GPファイナル3連覇まで成し遂げてしまうのでしょうか?

僕としては、今日のスロウィンスキーとか、誰か強いシュルトを打ち破れる人が現れるのを楽しみにしたいです。

桃花源記からの随想(1) ― 2007-06-29 00:01:55

whyさんのコメントで、陶淵明の「桃花源記」を思い出しました。

その昔(ほぼ四半世紀前 ^^;)、学校の先生に全文を覚えさせられましたが、すでにほとんどの記憶が欠落してしまいました...

で、思ったのは、なぜ「桃」でなければならないか、です。

やはり大昔、大学時代に読んだ「遊びなのか学問か」という本のなかに、この話題について論じた文章があったようで、当時の読書ノートになぐりがきが残っていますが、肝心な作者名はわからなくなりました。

さて、漢詩のなかに「桜」を題材にしたものはほとんど見かけない、という話題が whyさんのブログにあがってましたが、古詩で「桃」について書かれたものなら、相当数は多いと思います。

王維の「桃花復含宿雨 柳緑更帯春煙」とか。

作者がわかりませんが、「人面不知何處去 桃花依舊笑春風」というのも、なかなか印象深い一句です。

さらに古い例として、「桃之夭夭 灼灼其華」が、「詩経」にあります。

この詩では、桃の花の美しさ、実の大きさ、葉の茂ることを、若い娘への祝福に喩えています。実もあり花もあるものとして、桃がその代表格ですので、結婚や新婦の象徴に用いられているそうです。

花と実の次となれば、幹と枝でしょうか。

桃の木は大した建材になるわけでなければ、楽器に用いられるわけでもなく、あまり役に立たないような気もします。しかし一方で、古代の中国人にとっては、なにか重要な意味を持っているようです。

「左伝」昭公四年、魯大夫申豊が季武子の問いかけに対する答えには、すでに桃の木の「避邪」の効果を論じていました。また、「禮記」にも似たような話があったそうです。

なぜそのような効果があるかは本文になく、「桃」は「逃」と同じ発音、「凶」から逃れるゆえと、後世で注釈を付ける人はなんだか苦しい?解説をしています。

わけはともかく、この説は、歴史が古いなのは確かなようです。

また、言い伝えによると、漢土の東の「度朔山」(もしくは「桃都山」)の山頂に桃の大樹があり、木の東北の方角に鬼の出入り口があり、両側に「神荼」、「鬱塁」というふたりの神様が立っていているそうです。

二柱の神様は、人間に害を及ぼす悪い鬼を捕まえてくれるので、人間の世界も倣って、新年のときは門の両側に桃の木で作った人形を置き、厄から逃れ、凶運を取り除くのでありました。

桃の木が元来持つ能力にが「神荼」、「鬱塁」と再結合して発展したわけですが、後の時代になると、木像が桃の木に描かれた絵に簡略され、最後は紙の上の像だけになってしましました。

ただ、神様の手に桃を載せ、この紙を「桃符」と呼ぶことで、かろうじて伝承時代の古い記憶を残しています。

(続く)

その昔(ほぼ四半世紀前 ^^;)、学校の先生に全文を覚えさせられましたが、すでにほとんどの記憶が欠落してしまいました...

で、思ったのは、なぜ「桃」でなければならないか、です。

やはり大昔、大学時代に読んだ「遊びなのか学問か」という本のなかに、この話題について論じた文章があったようで、当時の読書ノートになぐりがきが残っていますが、肝心な作者名はわからなくなりました。

さて、漢詩のなかに「桜」を題材にしたものはほとんど見かけない、という話題が whyさんのブログにあがってましたが、古詩で「桃」について書かれたものなら、相当数は多いと思います。

王維の「桃花復含宿雨 柳緑更帯春煙」とか。

作者がわかりませんが、「人面不知何處去 桃花依舊笑春風」というのも、なかなか印象深い一句です。

さらに古い例として、「桃之夭夭 灼灼其華」が、「詩経」にあります。

この詩では、桃の花の美しさ、実の大きさ、葉の茂ることを、若い娘への祝福に喩えています。実もあり花もあるものとして、桃がその代表格ですので、結婚や新婦の象徴に用いられているそうです。

花と実の次となれば、幹と枝でしょうか。

桃の木は大した建材になるわけでなければ、楽器に用いられるわけでもなく、あまり役に立たないような気もします。しかし一方で、古代の中国人にとっては、なにか重要な意味を持っているようです。

「左伝」昭公四年、魯大夫申豊が季武子の問いかけに対する答えには、すでに桃の木の「避邪」の効果を論じていました。また、「禮記」にも似たような話があったそうです。

なぜそのような効果があるかは本文になく、「桃」は「逃」と同じ発音、「凶」から逃れるゆえと、後世で注釈を付ける人はなんだか苦しい?解説をしています。

わけはともかく、この説は、歴史が古いなのは確かなようです。

また、言い伝えによると、漢土の東の「度朔山」(もしくは「桃都山」)の山頂に桃の大樹があり、木の東北の方角に鬼の出入り口があり、両側に「神荼」、「鬱塁」というふたりの神様が立っていているそうです。

二柱の神様は、人間に害を及ぼす悪い鬼を捕まえてくれるので、人間の世界も倣って、新年のときは門の両側に桃の木で作った人形を置き、厄から逃れ、凶運を取り除くのでありました。

桃の木が元来持つ能力にが「神荼」、「鬱塁」と再結合して発展したわけですが、後の時代になると、木像が桃の木に描かれた絵に簡略され、最後は紙の上の像だけになってしましました。

ただ、神様の手に桃を載せ、この紙を「桃符」と呼ぶことで、かろうじて伝承時代の古い記憶を残しています。

(続く)

桃花源記からの随想(2) ― 2007-06-30 00:25:09

厄よけは重要ではありましょうが、どちらかと言えば、まだ消極的な力ではあります。

桃の実は、後世になるとさらに積極的な霊力が付与されたりします。例えば「漢武故事」のなかの「西王母娘娘」の「仙桃」など。

もちろん、こうも霊力が強いと、普通どこにもある桃では具合が悪く、天上界であったり、崑崙、蓬莱など伝説上の山、島であったりしますが、特別な場所の特別な桃でなければなりません。

南朝劉宋の頃、劉義慶の「幽明録」にこのような話があります:

後漢初、劉晨と阮肇のふたりが薬草を採るために天台山に登り、道に迷ってしまいました。

そのうち、ある峰の上に桃の木を見つけて、その果実を口にすると、どういうわけか、ふたりの仙女が迎えに来て、結局、劉晨と阮肇はその山のなかで結婚しました。

半年後、山を下りてみれば、凡世はすでに数百年もすぎてしまったそうです。

ここで、桃は遭難者の空腹を満たす一般的な効能以上に、劉晨らふたりはこの桃を食べたからこそ仙女たちの世界に踏み入れることが出来、彼女たちの夫になる資格を得たわけです。

そのとき、祝いに来た仙女の仲間たちも、4,5個の桃を持ってきたというが、神仙世界の標識であると同時に、元々桃の実が持つ「結婚」の意味をも含んでいるかも知れません。

実はこの話、金庸の「天龍八部」にも軽くですが、言及しています。

金庸小説と言えば、「桃花島主」黄薬師はいかにも浮世離れした、仙人みたいな人です。「桃谷六仙」はまったくコミカルな人物ですが、六仙という名前通り、あれはあれで仙人の仲間に違いないでしょう。

一例に過ぎないですが、桃に神秘的な霊力がイメージされやすいのは、かなり一般的に浸透していると言えます。

陶淵明の「桃花源記」は、恐らく劉晨、阮肇の故事にインスパイアされた作品だと思われます。

但し、桃花源に住む人々はすでに仙人でなくなり、尋ねた漁師も仙術に導かれたわけではなくなったようです。桃の林が道しるべになったかも知れませんが、漁師の人に桃の実を食べさせることなく、ただ「落英繽紛」でその美しさを表したのにすぎません。

詩人たちが愛した桃の花の美的イメージが、ここでは顔を出したようです。

川に落ちた桃が、どうやって日本に流れて、桃太郎を誕生させたかは、さすがにこれは別の話ですな。

桃の実は、後世になるとさらに積極的な霊力が付与されたりします。例えば「漢武故事」のなかの「西王母娘娘」の「仙桃」など。

もちろん、こうも霊力が強いと、普通どこにもある桃では具合が悪く、天上界であったり、崑崙、蓬莱など伝説上の山、島であったりしますが、特別な場所の特別な桃でなければなりません。

南朝劉宋の頃、劉義慶の「幽明録」にこのような話があります:

後漢初、劉晨と阮肇のふたりが薬草を採るために天台山に登り、道に迷ってしまいました。

そのうち、ある峰の上に桃の木を見つけて、その果実を口にすると、どういうわけか、ふたりの仙女が迎えに来て、結局、劉晨と阮肇はその山のなかで結婚しました。

半年後、山を下りてみれば、凡世はすでに数百年もすぎてしまったそうです。

ここで、桃は遭難者の空腹を満たす一般的な効能以上に、劉晨らふたりはこの桃を食べたからこそ仙女たちの世界に踏み入れることが出来、彼女たちの夫になる資格を得たわけです。

そのとき、祝いに来た仙女の仲間たちも、4,5個の桃を持ってきたというが、神仙世界の標識であると同時に、元々桃の実が持つ「結婚」の意味をも含んでいるかも知れません。

実はこの話、金庸の「天龍八部」にも軽くですが、言及しています。

金庸小説と言えば、「桃花島主」黄薬師はいかにも浮世離れした、仙人みたいな人です。「桃谷六仙」はまったくコミカルな人物ですが、六仙という名前通り、あれはあれで仙人の仲間に違いないでしょう。

一例に過ぎないですが、桃に神秘的な霊力がイメージされやすいのは、かなり一般的に浸透していると言えます。

陶淵明の「桃花源記」は、恐らく劉晨、阮肇の故事にインスパイアされた作品だと思われます。

但し、桃花源に住む人々はすでに仙人でなくなり、尋ねた漁師も仙術に導かれたわけではなくなったようです。桃の林が道しるべになったかも知れませんが、漁師の人に桃の実を食べさせることなく、ただ「落英繽紛」でその美しさを表したのにすぎません。

詩人たちが愛した桃の花の美的イメージが、ここでは顔を出したようです。

川に落ちた桃が、どうやって日本に流れて、桃太郎を誕生させたかは、さすがにこれは別の話ですな。

最近のコメント