【翻訳練習 (中→日)】「告別」 ― 2007-05-02 20:43:02

| 告別 ~作詩 李格弟 | |

| . | |

| 我醉了 我的愛人 | 愛しいひとよ |

| 在你燈火輝煌的眼裡 | きみの瞳の眩しい輝きに 酔ってしまった |

| 多想啊 就這樣沈沈的睡去 | できるのならば このまま深い眠りに就き |

| 涙流到夢裡 醒了不再想起 | 夢のなかで涙を流し尽くし 目覚めたときはなにもかも忘れてしまう |

| 在曾經同向的航行後 | かつて同じ目的地に向かった旅も終わり |

| 你的帰你的 我的帰我 | きみのはきみ ぼくのはぼくに |

| . | |

| 請聽我説 請靠著我 | 聞いてください 寄り添ってください |

| 請不要畏懼此刻的沈默 | このひとときのしじまを恐れるなかれ |

| 再看一眼 一眼就要老了 | もうひと目 ひと目で老いてしまう |

| 再笑一笑 一笑就走了 | もうひと笑い ひと笑いで行ってしまう |

| 在曾經同向的航行後 | かつて同じ目的地に向かった旅も終わり |

| 各自寂寞 | 互いに寂しむ |

| 原來的歸原來 往後的歸往後 | 過去のは過去 未来のは未来に |

| . | |

| 我醉了 我的愛人 | 愛しいひとよ |

| 在你燈火輝煌的眼裡 | きみの眩しい瞳の輝きに 酔ってしまった |

| 多想啊 就這樣沈沈的睡去 | できるのならば このまま深い眠りに就き |

| 涙流到夢裡 醒了不再想起 | 夢のなかで涙を流し尽くし 目覚めたときはなにもかも忘れてしまう |

| 在曾經同向的航行後 | かつて同じ目的地に向かった旅も終わり |

| 你的歸你的 我的歸我 | きみのはきみ ぼくのはぼくに |

| . | |

| 請聽我説 請靠著我 | 聞いてください 寄り添ってください |

| 請不要畏懼此刻的沈默 | このひとときのしじまを恐れるなかれ |

| 再看一眼 一眼就要老了 | もうひと目 ひと目で老いてしまう |

| 再笑一笑 一笑就走了 | もうひと笑い ひと笑いで行ってしまう |

| 在曾經同向的航行後 | かつて同じ目的地に向かった旅も終わり |

| 各自曲折 各自寂寞 | 互いに移り変わり 互いに寂しむ |

| 原來的歸原來 往後的歸往後 | 過去のは過去 未来のは未来に |

蘭亭序 ― 2007-05-03 10:53:24

なぜか久々に字を書きたかったので、洗濯機を回しながら、眠っていた硯と墨を出しました。

墨は古いですが、あまり使っていないからたっぷり残っています。筆もまあ安物に違いないが、奈良あかしやの六羊四仙と、中国製の大蘭竹、小長流などが引き出しから出てきました。

ところが、紙がないですな。

どこかにしまっていたと思いますが、見つかりません。

文房四宝が三宝になっては字は書けません。

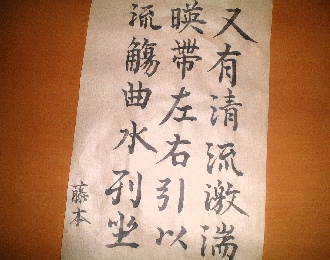

物置も探して、ようやく出てきたのは、むかし父が水墨画を描くときに使っていた画用紙の残り、黄色くなりかけているが、素人にはこれが分相応かなと思い、使ってみました。

1枚目は、太字で「雄飛せよ若人」としたが、「飛」の字が書けなく、あっさり降参しました。

代わりに王羲之の「蘭亭序」を探し出しました。

「集字聖教序」もありましたが、もとより腕に覚えがないうえブランクも長いので、「蘭亭序」のほうにしました(笑)

できたのがこれ。

この1枚で力が尽き、洗濯機も止まったので、撤収することにしました。

で、いま気づきましたが、一文字抜けてしまいました(ありゃ!)

さて、どの文字でしょうか?(笑)

墨は古いですが、あまり使っていないからたっぷり残っています。筆もまあ安物に違いないが、奈良あかしやの六羊四仙と、中国製の大蘭竹、小長流などが引き出しから出てきました。

ところが、紙がないですな。

どこかにしまっていたと思いますが、見つかりません。

文房四宝が三宝になっては字は書けません。

物置も探して、ようやく出てきたのは、むかし父が水墨画を描くときに使っていた画用紙の残り、黄色くなりかけているが、素人にはこれが分相応かなと思い、使ってみました。

1枚目は、太字で「雄飛せよ若人」としたが、「飛」の字が書けなく、あっさり降参しました。

代わりに王羲之の「蘭亭序」を探し出しました。

「集字聖教序」もありましたが、もとより腕に覚えがないうえブランクも長いので、「蘭亭序」のほうにしました(笑)

できたのがこれ。

この1枚で力が尽き、洗濯機も止まったので、撤収することにしました。

で、いま気づきましたが、一文字抜けてしまいました(ありゃ!)

さて、どの文字でしょうか?(笑)

【読後感】「中央アジア歴史群像」 加藤九祚 著 ― 2007-05-04 17:09:48

.

先月末、川崎は新百合ヶ丘で開かれた「包餃子・学中文」という、誠に素敵、かつ美味な集いに参加させて頂きました。

会合の詳細は、つぼみさんのブログ(http://tubomim.exblog.jp/)や whyさんのブログ(http://blogs.yahoo.co.jp/bao_bao_cj)に詳しいですが、往復の電車で、だいぶ前に途中まで読みながら放置していた題記の本を、ようやく最後まで読めたことも、おまけのおまけですが、個人的な収穫のひとつです。

岩波新書に収められているこの「中央アジア歴史群像」、作者の加藤さんはロシア語が堪能で、1963年以降中央アジア(現在のカザフスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタン、タジキスタン、キルギルスタンなどを指す)へ数十回旅行されたそうです。

この本は、古代ソグト人の時代から近代に至るまでの中央アジアを、何人かの歴史人物を通して紹介しています。

アレキダンドロス大王に抵抗したスピタペネスから、8世紀のアラブ侵入に抵抗した中央アジアまでは、現存する情報源がギリシャなど相手側の書物がメインであるせいか、中央アジアのイメージがもうひとつ明確に汲み取れないような気がします。

やはりペルシア、イスラム文化が入植され、この地域で元々伝わっていてチュルク語と渾然一体、新たな文化の花を咲かせた9世紀以降が、いま我々が持つ中央アジアのイメージの、その発端や発祥ではないかと思います。

作者が歴史を語るうえで、重要だとしてあげた人物は次の人たちです:

・「ペルシア詩人の父」 ルダキー

・「百科事典的大学者」 イブン・シーナ

・「チンギス・カンに抵抗したオルト城主」 イナルチク

・「中央アジアの覇者」 チムール

・「ムガール帝国の創始者」 バーブル

・「ウズベク文学の祖」 アリシェール・ナワイー

・「トルクメニスタンの民衆詩人」 マハトゥム・クリ

中央アジアから生まれた大征服者のチムールとかは別として、詩人・文学者が多いなのが特徴だと思われます。

戦いに暮れたバーブルでさえも、多くの詩編を残しています。

東西さまざまな文明・宗教が交錯するこの地、詩が人々の生活に溶け込んでいる様が、はっきりと伺えます。

いままで多少とも読んでいたのはイブン・シーナぐらいのもので、マハトゥム・クリなどに至っては、ほとんど名前すら知らなかったんですが。

そのマハトゥム・クリの詩が引用されています。

隠そうとしないその強い無常観は、祇園精舎の鐘よろしく、日本の中世文学にも通じるところがあるようです。

この世の栄光を誇るなかれ、私たちの存在は短い

お前は留まることなく、必ず通り過ぎる、お前は永遠でない

死という献酌官がお前に透明な飲み物を運んでくる

自らが死の盃にすがりつく、お前は永遠でない

この世は砂上の砦、時は文字をも消し去る

永遠に続く混濁のなかで一切はその価値を失う

かつて生命が栄えたところもいまは死の砂漠と化している

過ぎし日の牧民の宿営地もいまは消えた、お前は永遠でない

別離はつらい、別れる人たちは嘆き悲しむ

お前が若く力強いとき、正しく慈悲深くあれ

お前のいのちに火がともされ、熱く燃えるだろう

そしてたいまつのように燃え尽きるだろう、お前は永遠でない

先月末、川崎は新百合ヶ丘で開かれた「包餃子・学中文」という、誠に素敵、かつ美味な集いに参加させて頂きました。

会合の詳細は、つぼみさんのブログ(http://tubomim.exblog.jp/)や whyさんのブログ(http://blogs.yahoo.co.jp/bao_bao_cj)に詳しいですが、往復の電車で、だいぶ前に途中まで読みながら放置していた題記の本を、ようやく最後まで読めたことも、おまけのおまけですが、個人的な収穫のひとつです。

岩波新書に収められているこの「中央アジア歴史群像」、作者の加藤さんはロシア語が堪能で、1963年以降中央アジア(現在のカザフスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタン、タジキスタン、キルギルスタンなどを指す)へ数十回旅行されたそうです。

この本は、古代ソグト人の時代から近代に至るまでの中央アジアを、何人かの歴史人物を通して紹介しています。

アレキダンドロス大王に抵抗したスピタペネスから、8世紀のアラブ侵入に抵抗した中央アジアまでは、現存する情報源がギリシャなど相手側の書物がメインであるせいか、中央アジアのイメージがもうひとつ明確に汲み取れないような気がします。

やはりペルシア、イスラム文化が入植され、この地域で元々伝わっていてチュルク語と渾然一体、新たな文化の花を咲かせた9世紀以降が、いま我々が持つ中央アジアのイメージの、その発端や発祥ではないかと思います。

作者が歴史を語るうえで、重要だとしてあげた人物は次の人たちです:

・「ペルシア詩人の父」 ルダキー

・「百科事典的大学者」 イブン・シーナ

・「チンギス・カンに抵抗したオルト城主」 イナルチク

・「中央アジアの覇者」 チムール

・「ムガール帝国の創始者」 バーブル

・「ウズベク文学の祖」 アリシェール・ナワイー

・「トルクメニスタンの民衆詩人」 マハトゥム・クリ

中央アジアから生まれた大征服者のチムールとかは別として、詩人・文学者が多いなのが特徴だと思われます。

戦いに暮れたバーブルでさえも、多くの詩編を残しています。

東西さまざまな文明・宗教が交錯するこの地、詩が人々の生活に溶け込んでいる様が、はっきりと伺えます。

いままで多少とも読んでいたのはイブン・シーナぐらいのもので、マハトゥム・クリなどに至っては、ほとんど名前すら知らなかったんですが。

そのマハトゥム・クリの詩が引用されています。

隠そうとしないその強い無常観は、祇園精舎の鐘よろしく、日本の中世文学にも通じるところがあるようです。

この世の栄光を誇るなかれ、私たちの存在は短い

お前は留まることなく、必ず通り過ぎる、お前は永遠でない

死という献酌官がお前に透明な飲み物を運んでくる

自らが死の盃にすがりつく、お前は永遠でない

この世は砂上の砦、時は文字をも消し去る

永遠に続く混濁のなかで一切はその価値を失う

かつて生命が栄えたところもいまは死の砂漠と化している

過ぎし日の牧民の宿営地もいまは消えた、お前は永遠でない

別離はつらい、別れる人たちは嘆き悲しむ

お前が若く力強いとき、正しく慈悲深くあれ

お前のいのちに火がともされ、熱く燃えるだろう

そしてたいまつのように燃え尽きるだろう、お前は永遠でない

湖の向こうの富士山 ― 2007-05-05 23:07:20

.

物置から紙を探し出したことを書きました(http://tbbird.asablo.jp/blog/2007/05/03/1480704)が、黄色くなりかけた紙と一緒に、むかし父親が描いた日本画も一緒に出てきました。

装幀していない素の状態、僕もはじめて見た河口湖ぽい絵です。

プロの絵描きではないので、素人に違いないですが、その素人の日曜画家のなかにもどうやら上と下があって、小学生の水彩絵の具を年に1、2回手にするぐらいの僕は下の下なら、元々器用だった父は上に近いレベルだったかも知れません。

水墨画も日本画もそこそこ描いていて、そのうえ、絵を飾る額縁(フレーム)も、木材から自分で作っていました。

そちらも、なかなかの出来映えです。

絵はうまくならないな。

ふっとそんな言葉を漏らしたのは、亡くなる1年前ぐらいでしたか。

描きすぎたことはわかっていたようですが、どうにもならないもので、芸術家というよりも職人タイプだったかも知れません。

物置から紙を探し出したことを書きました(http://tbbird.asablo.jp/blog/2007/05/03/1480704)が、黄色くなりかけた紙と一緒に、むかし父親が描いた日本画も一緒に出てきました。

装幀していない素の状態、僕もはじめて見た河口湖ぽい絵です。

プロの絵描きではないので、素人に違いないですが、その素人の日曜画家のなかにもどうやら上と下があって、小学生の水彩絵の具を年に1、2回手にするぐらいの僕は下の下なら、元々器用だった父は上に近いレベルだったかも知れません。

水墨画も日本画もそこそこ描いていて、そのうえ、絵を飾る額縁(フレーム)も、木材から自分で作っていました。

そちらも、なかなかの出来映えです。

絵はうまくならないな。

ふっとそんな言葉を漏らしたのは、亡くなる1年前ぐらいでしたか。

描きすぎたことはわかっていたようですが、どうにもならないもので、芸術家というよりも職人タイプだったかも知れません。

【翻訳練習 (英→日)】「Precious Mettle」 米国3冠馬の話(その1) ― 2007-05-07 00:43:49

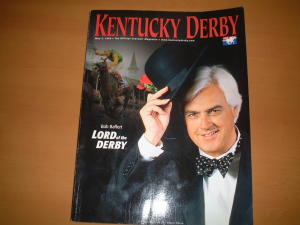

今年のケンタッキー・ダービーは、1番人気に推されたストリートセンス(Street Sense)が勝ちました。

BCジュヴェナイルの勝ち馬がケンタッキーダービーを勝ったのは初めて、1番人気馬での勝利も久々ではないかと思います。

これでアファームド(Affirmed)以降、長らく途絶えていたアメリカ・クラシック3冠馬がふたたび誕生するかの話題も、再燃するかも知れません。

1998年ケンタッキー・ダービーのオフィシャル誌(写真)に掲載されていた題記の文章を、翻訳練習用に使ってみます。

「Precious Mettle」 by Jack Whitaker

Fifty years ago this spring, Calumet Farm's Citation won the 74th running of the Kentucky Derby, then went on to become the eighth winnier of racing's Triple Crown. He was the fourth of the decade, the third in five yerars.

Citation was a remarkable performer, the likes of which don't come along every year. In 1948 alone, he went to the post 20 times, winnig 19 and finishing second once.

50年前の春、サイテーション(Citation)が74回目のケンタッキーダービー競走で勝利し、後に史上8頭目の3冠ウイナーになった。彼はその10年間で4頭目、その5年間では3頭目の3冠馬であった。

サイテーションは毎年のようには出てこない、極めて非凡な名馬である。1948年だけで彼は20回も出走し、19勝と1回の2着に入っていた。

But in the 1940s, winning the Triple Crown was not that unusual. Calumet Farm's Whirlaway won the Derby, the Preakness and the Belmont in the spring of 1941. In the wartime year of 1943, Mrs. John Hertz' Count Fleet, with Johnny Longden aboard, swept the three races to maintain the Triple Crown as a major event on the American sports calendar. In 1946, King Ranch's Assault followed Count Fleet as a Triple Crown champion. Two years later, when Eddie Arcaro rode Citation to victory in the three races, it seemed that turning the trick in a period of six weeks was not a very difficult task.

しかし1940年代では、3冠レースをすべて勝つのは珍しくなかった。カルメットファームのワーラウェイ(Whirlaway)が1941年の春にダービー、プリークネス、そしてベルモントを勝っていた。戦時中の1943年、ジョン・ヘルツ夫人のカウントフリート(Count Fleet)は、ジョニー・ロングデン[*1]を背に、この3つのレースをすべて楽勝し、3冠レースをアメリカスポーツカレンダー上の重要なイベントに押し上げた。1946年、キング牧場のアソールト(Assault)はカウントフリートに続き、3冠チャンピオンになった。2年後、エディ・アーカロがサイテーションに乗ってこの3つのレースに勝ったとき、6週間のあいだにそれをやり遂げるのはさほど難しくないように見えた。

But as trainer Ben Jones and Eddie celebrated Citation's Belmont victory that June evening in 1948, no one knew that it would be twenty-five years before another 3-year-old would win the three springtime classics.

There were some close calls through the Fifties and Sixties. Six colts won the Derby and the Preakness but couldn't nail down the Belmont. As the Seveties dawned, Canonero II came out of Venezuela to win the Derby and Preakness - and the hearts of America - but could not go the final mile and a half.

In 1972, Riva Ridge, a great looking colt who had all the tools, won the Derby and the Belmont, but the sloppy mud of Pimlico was his undoing. Would we ever have another Triple Crown winner.

しかし1948年の6月、調教師のベン・ジョーンズ調教師[*2]とエディが、サイテーションのベルモントでの勝利を祝ったとき、この春の3冠を勝つ次の3歳馬が現れるのに25年の歳月もかかるのを、まだ誰も知る由がなかった。

50年代と60年代を通じ、肉薄したケースはいくつかあった。6頭の3歳牡馬がダービーとプリークネスを勝ち、しかしベルモントを勝ちきれなかった。70年代に入ってすぐも、ベネズエラ出身のカノネロ(Canonero II)がダービーとプリークネスを(そしてアメリカ人のハートも)勝ち得たが、やはり最後の1マイル半[*3]はうまくいかなった。

1972年、リヴァリッジ(Riva Ridge)という美しい3歳牡馬は、ダービーとベルモントに勝利したが、ピムリコ[*4]のどろんこの馬場だけは克服できなかった。はたして次の3冠馬は現れるのでしょうか?

Then, in 1973, twenty-five years after Citation's stunning performance, hopes were high because of Meadow Stable's precious chesnut colt Secretariat, a son of the great stallion Bold Ruler who had been named Horse of the year as a 2-year-old. two weeks before the Derby, in his last prep for the Run for th Roses, Secretariat was beaten in the Wood Memorail. Now the rumors started. By mid-week before the Derby the whispers were getting louder, that Secretariat had an arthritic ankle, that he might be scrached, and the constant refrain, "Of course, everyone knows Bold Rulers can't go a distance."

そして1973年、サイテーションの強烈なパフォーマンスから25年、メドウ牧場の栗毛の評判馬セクレタリアト(Secretariat)によって希望は再び高まった。この名種牡馬ボールドルーラ(Bold Ruler)の仔は、2歳の時点で年度代表馬に選ばれていた。ダービーの2週間前、「栄光のバラ」[*4]へ向かう最後の試走で、セクレタリアトはウッド・メモリアルで敗れていた。噂が始まった。ダービーの週の中ごろ、セクレタリアトは足の関節炎を患い、回避するではないかとの囁かれるようになり、そして決まった反論、「もちろん、だれもが知っている通り、ボールドルーラでは距離が持たないさ」。

(訳注)

[*1] 当時大活躍していたジョン・エリック・ロングデン騎手のことです。

[*2] サイテーションの登録上の調教師は、その息子のジミー・ジョーンズ氏だそうです。

[*3] 3冠目のベルモント・ステークスの距離は約1.5マイル。

[*4] 2冠目のプリークネス・ステークスはピムリコ競馬場で行われます。

[*5] ケンタッキー・ダービーのシンボルは赤いバラであり、勝利した馬はバラのレイが掛けられます。

【翻訳練習 (英→日)】「Precious Mettle」 米国3冠馬の話(その2) ― 2007-05-08 00:51:05

続きです。

Well, twenty-five years ago this May, Secretariat did more than go a distance. He won the Derby in record time, running each quarter of a mile faster than previous one. Two weeks later at Pimlico, he made a move on the clubhouse turn that no one who was there will ever forget - and won the Preakness.

さて、25年前の5月、セクレタリアトは単に距離をこなしたばかりでなく、ダービーをレコードタイムで快勝し、しかも1/4マイルごとのタイムはすべて過去の記録を超えていた。2週間後のピムリコ、彼は第2コーナーでその場いる誰もが忘れられない素晴らしい走りを見せ、そしてプリークネスを勝った。

The Belmont Stakes of 1973 has become more than a major horse race. It was a defining moment in the sport, the most outstanding decade in the history of Thoroughbred racing. Thundering down the stretch in lonely splendor, Secretariat finished 31 lengths ahead of the second-place finisher in the record time of 2:24. The barren Triple Crown years between Citation and Secretariat were forgotten in the jubilation that erupted at Belmont Park that day.

1973年のベルモント・ステークスは普通の大レース以上のものとなった。このスポーツにおける決定的な瞬間、サラブレッド競馬史上最も傑出した時であった。見事な独走で最後の直線を突進し、セクレタリアトは2着馬に31馬身差をつけ、2分24秒のレコードタイムでゴールした。サイテーションからセクレタリアトまで、3冠として不毛な年月は、その日ベルモント競馬場で爆発した歓喜のなかで忘れ去られた。

Before the decade ended, two more colts - the popular Seattle Slew and the elegant Affirmed - would win the Triple Crown. But since Affirmed edged the gallant Alydar in the 1978 Belmont Stakes, no horse has been able to complete the triple. Last year, in a glorious Triple Crown series, Silver Charm came within three-quarters of a length of become the 12th member of this charmed group.

1970年代の終わりまで、さらに2頭の若駒、人気のあるシアトルスルー(Seattle Slew)と上品なアファームド(Affirmed)が3冠馬になった。しかしアファームドが1978年のベルモント・ステークスで勇ましいアリダー(Alydar)を僅差で破って以来、3冠をすべて勝つ馬はいない。去年、シルバーチャーム(Silver Charm)は史上12頭目の3冠馬に、わずかに4分の3馬身だけ届かなかった。

Once again, as it did through the Fifties ans Sixties, it appears as if the Triple Crown is an elusive target. It has been twenty years since a 3-year-old went unbeaten through the Derby, Preakness and Belmont. Is there a colt with a sense of history out there? What better time than now - on this golden anniversary of Citation's great year, and the silver remembrance of Secretariat's historic performance - to welcome the 12th winner of the Triple Crown. It would be a fitting way to celebrate the memory of two of America's greatest athletes.

50年代、60年代がそうであったように、3冠はふたたび届かない目標であるかのように見える。1頭の3歳馬がダービー、プリークネス、ベルモントを無敗で通過するためにすでに20年を待った。歴史に残る若駒はそこにいるのか?サイテーションの偉大な年から50年、セクレタリアトの歴史的なパフォーマンスから25年、12頭目の3冠馬を迎えるのに、いまより相応しいときはあるのか。それは、アメリカの最も偉大なアスリートの2頭を祝ういい方法であろう。

Well, twenty-five years ago this May, Secretariat did more than go a distance. He won the Derby in record time, running each quarter of a mile faster than previous one. Two weeks later at Pimlico, he made a move on the clubhouse turn that no one who was there will ever forget - and won the Preakness.

さて、25年前の5月、セクレタリアトは単に距離をこなしたばかりでなく、ダービーをレコードタイムで快勝し、しかも1/4マイルごとのタイムはすべて過去の記録を超えていた。2週間後のピムリコ、彼は第2コーナーでその場いる誰もが忘れられない素晴らしい走りを見せ、そしてプリークネスを勝った。

The Belmont Stakes of 1973 has become more than a major horse race. It was a defining moment in the sport, the most outstanding decade in the history of Thoroughbred racing. Thundering down the stretch in lonely splendor, Secretariat finished 31 lengths ahead of the second-place finisher in the record time of 2:24. The barren Triple Crown years between Citation and Secretariat were forgotten in the jubilation that erupted at Belmont Park that day.

1973年のベルモント・ステークスは普通の大レース以上のものとなった。このスポーツにおける決定的な瞬間、サラブレッド競馬史上最も傑出した時であった。見事な独走で最後の直線を突進し、セクレタリアトは2着馬に31馬身差をつけ、2分24秒のレコードタイムでゴールした。サイテーションからセクレタリアトまで、3冠として不毛な年月は、その日ベルモント競馬場で爆発した歓喜のなかで忘れ去られた。

Before the decade ended, two more colts - the popular Seattle Slew and the elegant Affirmed - would win the Triple Crown. But since Affirmed edged the gallant Alydar in the 1978 Belmont Stakes, no horse has been able to complete the triple. Last year, in a glorious Triple Crown series, Silver Charm came within three-quarters of a length of become the 12th member of this charmed group.

1970年代の終わりまで、さらに2頭の若駒、人気のあるシアトルスルー(Seattle Slew)と上品なアファームド(Affirmed)が3冠馬になった。しかしアファームドが1978年のベルモント・ステークスで勇ましいアリダー(Alydar)を僅差で破って以来、3冠をすべて勝つ馬はいない。去年、シルバーチャーム(Silver Charm)は史上12頭目の3冠馬に、わずかに4分の3馬身だけ届かなかった。

Once again, as it did through the Fifties ans Sixties, it appears as if the Triple Crown is an elusive target. It has been twenty years since a 3-year-old went unbeaten through the Derby, Preakness and Belmont. Is there a colt with a sense of history out there? What better time than now - on this golden anniversary of Citation's great year, and the silver remembrance of Secretariat's historic performance - to welcome the 12th winner of the Triple Crown. It would be a fitting way to celebrate the memory of two of America's greatest athletes.

50年代、60年代がそうであったように、3冠はふたたび届かない目標であるかのように見える。1頭の3歳馬がダービー、プリークネス、ベルモントを無敗で通過するためにすでに20年を待った。歴史に残る若駒はそこにいるのか?サイテーションの偉大な年から50年、セクレタリアトの歴史的なパフォーマンスから25年、12頭目の3冠馬を迎えるのに、いまより相応しいときはあるのか。それは、アメリカの最も偉大なアスリートの2頭を祝ういい方法であろう。

コントラクト・ブリッジ ― 2007-05-09 23:29:35

高校時代、本職である学業に支障をきたすほど、かなりコントラクト・ブリッジにのめり込んだ時期がありました。

しかし程度は別として、母校では多くの人が休み時間に橋牌(ブリッジ)をやっていたり、台湾の高校生や大学生の間では、かなりポピュラーなゲームだったと思います。

そういえば、当時使っていた Apple II もどきのパソコン用にも、ちゃんとコントラクト・ブリッジのゲームがありました。グラフィックが貧弱で、ほとんどテキストベースのものではありましたが。

日本に戻ってみると、どうもあまり流行っていないです。

代わりの位置に、マージャンが広く遊ばれているから、かも知れません。

マージャンもおもしろいですが、久々にブリッジをやりたくなったので、ネット上で見つけた「本格的シリーズ コントラクトブリッジ」というソフトの体験版をダウンロードしました。

(http://esdsv.e-link.jp/webdata/catalog/i/ito/itoe080.htm)

体験版でも、ちゃんと遊べます。

ところが、いまさら気づく話でもないですが、昔あれだけやっていたのに、いまだにビッティングについてはほとんどわかっていません。

かなり適当に遊んでいた、ということですな。

しかし程度は別として、母校では多くの人が休み時間に橋牌(ブリッジ)をやっていたり、台湾の高校生や大学生の間では、かなりポピュラーなゲームだったと思います。

そういえば、当時使っていた Apple II もどきのパソコン用にも、ちゃんとコントラクト・ブリッジのゲームがありました。グラフィックが貧弱で、ほとんどテキストベースのものではありましたが。

日本に戻ってみると、どうもあまり流行っていないです。

代わりの位置に、マージャンが広く遊ばれているから、かも知れません。

マージャンもおもしろいですが、久々にブリッジをやりたくなったので、ネット上で見つけた「本格的シリーズ コントラクトブリッジ」というソフトの体験版をダウンロードしました。

(http://esdsv.e-link.jp/webdata/catalog/i/ito/itoe080.htm)

体験版でも、ちゃんと遊べます。

ところが、いまさら気づく話でもないですが、昔あれだけやっていたのに、いまだにビッティングについてはほとんどわかっていません。

かなり適当に遊んでいた、ということですな。

1001種類のサブミッジョン ― 2007-05-10 23:55:48

Fight ResourceのHP (http://www.fightresource.com/) に載っている「1001 SUBMISSIONS」という本がほしいです。

ホームページによると、850ページを越える大作であり、本当に1001種類のサブミッションを紹介しているようです。(ルチャ・リブレも含めればいざ知らず、実用的な関節技って、こんなに種類があるのでしょうか?)

SuperViewからサンプルページも見れますが、豊富な写真を中心に割と詳しく説明していますね。

しかし、定価の 74.5ドルはともかく、日本への送料に39ドルかかるのはちょっと高いですね。

ホームページによると、850ページを越える大作であり、本当に1001種類のサブミッションを紹介しているようです。(ルチャ・リブレも含めればいざ知らず、実用的な関節技って、こんなに種類があるのでしょうか?)

SuperViewからサンプルページも見れますが、豊富な写真を中心に割と詳しく説明していますね。

しかし、定価の 74.5ドルはともかく、日本への送料に39ドルかかるのはちょっと高いですね。

最近のコメント